エアレーションとは水槽内に酸素を送ることですが、熱帯魚ショップでは、 基本的には水槽内に泡がブクブクしていますよね。

このことから必ずエアレーションの装置が必要だと思う方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。

ポイントは水面を動かすことで、ガス交換と呼ばれますが、これにより酸素の取り込みが可能になります。

エアレーション専用装置無しでも酸素が供給されている例

酸素供給はエアポンプ(通称ブクブク)の使用が最も基本となります。

ただし、場合によってはエアポンプのような専用器具を使わなくても酸素が供給されている場合があります。

フィルター自体にエアレーション機能が付いてる場合

- 外掛け式フィルター

- 上部フィルター

- 投込み式フィルター

- スポンジフィルター

- 底面式フィルター

これらのフィルターは、基本的にフィルターそのものにエアレーション効果があります。

外掛け式フィルターと上部式フィルターは上から水面に水が着水する構造になっているので、その際に空気と水が触れ合うためエアレーション効果があります。

投込み式フィルターはエアレーション機能がついた商品も多いです。※酸素の供給量は商品によってかなり差があります。

スポンジフィルターと底面式フィルター(エアリフト式)は動作にエアーポンプが基本的には必要で、稼働させるだけで水を循環させつつ酸素も同時に供給します。

フィルターの排水で水面が揺れている場合

フィルターの出水で水面が揺れている場合は、それだけでエアレーション効果があります。

つまり上記で取り上げたフィルター以外でも、水面さえ揺れていれば、ある程度酸素が供給されていることが期待できます。

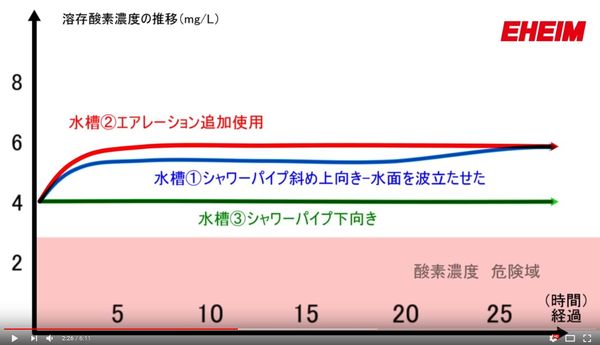

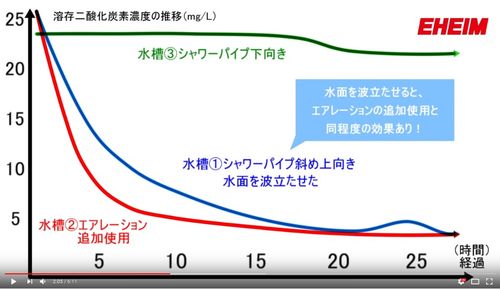

こちらの動画ではエーハイム社が外部式フィルターでシャワーパイプを下向きにし、水面を揺らした場合と別途エアレーションした場合とで水槽内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を測定しています。

結果はエアレーションとフィルターの排水で水面を波立たせた場合とで、ほぼ同じ酸素供給が得られることが判明しています。

つまり、どのようなフィルターでも排水の勢いで、水面を波立たたせ空気と触れ合わせることでエアレーションと同等の効果が得られるということです。

ちなみにADA社のアクアリウムギャラリーでも夜間消灯時は出水パイプを位置を上にずらしてエアレーションを行っているようです。

エアレーションの目的や効果

そもそもエアレーションをすると、どのような効果があるかまとめました。

1.生体の酸欠を防ぐ

これがエアレーションの一番の目的と言ってもいいでしょう。

水槽内の酸素は人間にとっての空気のようなもので、水中内の酸素が足りなくなると酸欠で病気にかかりやすくなり最悪の場合、死んでしまいます。

魚の数が多い過密水槽であっても十分なエアレーションを行っていれば酸欠になることはありません。

2.ろ化バクテリアが活性化する

ろ化バクテリアとは簡単に言うと水中の有害物質を無害化してくれる微生物のことで、このろ化バクテリアも活動に酸素を必要とします。

ですのでエアレーションを行うことによって、ろ過バクテリアの活性化に繋がり、結果的に水が綺麗になる手助けをしていると言ってもいいでしょう。

3.油膜を予防・除去する

油膜とは水槽の表面に出る薄い半透明の膜のことで、見た目が悪くなるだけなく光を遮ったり水面と空気が触れ合う部分が少なくなることから、水中の酸素濃度が低くなるなど、水槽では出て欲しくない現象です。

エアレーションを行うことで水が循環するので、それだけで予防になりますし泡が直接油膜を破る(泡の大きさにもよる)ことで除去する効果もあります。

また油膜の原因が、ろ過バクテリアが酸欠で死骸した物質が浮いている場合もありますのでエアレーションを行うことで、これを根本的に解決出来ます。

※油膜についての詳しいことは以下の記事を参考にして下さい。

4.水草の生長に好影響を与える

水草はライト点灯時は二酸化炭素を要求しますが逆に消灯時(休眠時)には酸素を必要とします。

また水草が酸素を消費するということは熱帯魚や微生物のための酸素が足りなくなる可能性が上がるので、水草水槽では夜間エアレーションをした方がベターです。

エアレーションのデメリット

水槽内のことだけなら導入した方がいいエアレーションですがデメリットの面も紹介します。

1.音がうるさい

個人的にエアレーションする上で一番気になるのが音の問題。

音と一言で言っても様々でエアーポンプの振動音、泡のブクブク音、気泡が弾ける音など設備により大小はあれど、音は発生するので気になる人は気になると思います。

2.水はねによって周りが汚れる

エアレーションの泡が水面で弾けることによって水槽のガラス面や、その周辺が水の飛沫で汚れます。

強さにもよりますが水槽外や水槽用ライトにも水がはねてしまうこともあるので、初めてエアレーションする際は水はねに注意しておきましょう。

水はねは細かい泡であればある程小さくはなりますが、それでも多少はあるのでエアレーションに水はねはつきものと思っておいた方がいいです。

3.水槽内の二酸化炭素濃度を下げる

水草水槽で二酸化炭素を添加している場合にエアレーションをしてしまうと二酸化炭素濃度は低くなってしまいます。

ですので二酸化炭素を添加している間は基本エアレーションは行いません。

上記のデメリットの対策

音と水はねの問題は静かなエアーポンプを使用することと細かい泡を出すエアストーンを使用することである程度解消されます。

それぞれ評価の高い商品を紹介します。

まずはエアーポンプから。静音に特化しつつスタイリッシュな外見のニッソーのミュート。

これ実際に使用していますが、今まで使ってきたエアーポンプの中では一番音が小さかったです。

あと器具自体が大きくなく、スリムでスタイリッシュな外見なのも気に入りました。

次にエアストーン(泡を出す装置)についてですが、エアストーンと言えばいぶきと言われるくらい定番の商品です。

細かい泡を求めるなら、とりあえずいぶきのエアストーンをオススメしておきます。

細かい泡を出すことによって、泡のブクブク音と水はねが多少抑えられますので泡は細ければ細かい方が好ましいです。

酸欠が起こりやすい環境

冒頭でも書いたようにエアレーションは魚のことを考えれば行った方がいいことは確かです。

しかし全ての環境で頻繁に酸欠が起こる訳では無く、実際には以下の様な環境下で酸欠が起きやすいです。

1.過密飼育をしている時

水槽内に沢山の魚を飼育している場合は生体の数に比例して酸素消費量が高くなるので酸欠する可能性は上がります。

2.水草水槽の夜間

水草はライト点灯時は二酸化炭素を消費し酸素を排出しますが、消灯時は逆になります。

そうすると夜間は水槽内の酸素が不足する可能性が上がります。

したがって水草水槽ではライト点灯時は二酸化炭素を供給し、夜間はエアレーションを行うことが理想的です。

3.高水温になる夏場

水温が高くなるにつれ酸素は水に溶けにくくなります。

ですので夏場は他のトラブルも起きやすい季節ですが酸欠もその一つとなります。

酸欠かどうかの基準・判断

生体の挙動で判断

魚は酸欠が起こると水面近くに集まり口をパクパクする仕草を見せます。

通称、鼻上げとも呼ばれるこの状態は酸欠である疑いが非常に高いので、すぐにエアレーションを行います。

エビは魚より酸欠に弱いのですが、酸欠になるとジッとして動かなくなる傾向があります。

普段コケや水草をツマツマしているエビが同じ場所でずっと動かない場合は、注意が必要です。

溶存酸素量で判断

溶存酸素量とは水に溶け込んでいる酸素の量のことでDO値とも呼ばれます。

計測はデジタルタイプもあるのですが高価なのでそれよりは安価なアクアリウム商品を以下に紹介します。

エアレーションをするか判断

エアレーションをするかしないか迷う人もいるかと思いますが、することを強く推奨します。

音や器具の問題がありますが、要は水面を動かせば良いので、フィルターの出水をうまく利用すると多くの問題は解決します。