アクアリウムでは間違ったことが常識とされることや勘違いをしているケースが多々あります。

私もその一人で今回取り上げる吸着系ソイルについて勘違いしていることがあり、そのことを皆さんにも紹介したいと思います。

また、この記事は正確性を求めるために、8社のアクアリウムメーカーと有名アクアリウムショップ2店に問い合わせを行い作成しました。

それでも100%正しい情報であるかはわかりませんが、現時点では、そうである可能性が高い情報だと思います。

吸着系ソイルは活性炭を含んでいない

吸着という名前からソイルに活性炭が練りこまれている連想させる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回問い合わせをした8社のソイルのうち活性炭を含んでいるソイルは上記のGEXの水草一番サンドだけでした。

【追記とお詫び】再度、問い合わせを行ったところ水草一番サンドも活性炭を含んでいないです。申し訳ございませんでした。同メーカーでメダカソイルという竹炭を含んでいる別商品はあります。

後述しますが、そもそも活性炭は、亜硝酸やアンモニアなどの有害物質を無害化する効果を持ちません

今回は以下のソイルについて問い合わせをしました。

- アマゾニア(ADA)

- コントロソイル (マーフィード)

- プラチナソイル・マスターソイル(JUN)

- カスタムソイル(ニッソー)

- プロジェクトソイル(アクアシステム)

- ドクターソイル(コトブキ工芸)

これらのソイルは所謂、メジャーなソイルでアクアショップで見る機会も多く、この中のどれかを使っている方も多いと思います。

現在日本で流通しているソイルは基本的に天然土100%で他の成分を意図的に加えている商品は少ないと感じました。

吸着系ソイルが水を透明にする理由

でも実際にソイルが水を透明にする効果はあるのは確かです。私も皆さんも経験しているでしょうしソイルのパッケージにもそのような効果があると、はっきりと書いてある商品もありますよね。

では何故、多くのソイルが流木のアクなどの色素を吸着してくれるのか簡単に説明します。

ソイルは、ご存知の方も多いと思いますが物凄い小さな穴が沢山空いている多孔質な土です。

その穴に水が通る際に汚れ(分子)がひっかかる、というイメージで考えて貰えればいいと思います(メーカー談)。

また透明にする能力の差はこの穴の大きさや深さ、土の性質によって変わるそうです。

つまり化学反応的な働きで吸着している訳では無く、物理的なソイルの構造自体に水を透明にする能力があると考えて良いでしょう。

吸着系ソイルはアンモニアや亜硝酸を吸着しない

ソイルがアンモニアや亜硝酸を吸着する、このようにアピールしている商品がありますよね。(有害物質と濁してる場合も多いですが)

この表現は正確ではなく、正しくはアンモニアや亜硝酸を吸着するのでは無く、陽イオン交換によってアンモニウムイオンを吸着します。※陽イオン交換については後述します

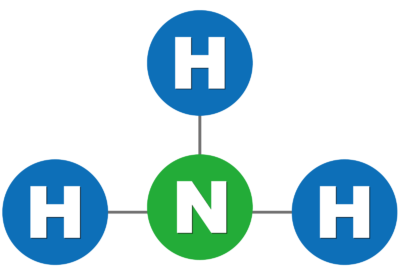

アンモニアは水に溶けると全てではありませんがアンモニウムイオンに変わります。アンモニアは生体にとって毒性が強いですがアンモニウムイオンは、ほぼ無害です。またアンモニアはpHが7.0以下だと99%アンモニウムイオンになります。ちなみにpHが7.0以上になったら、全てがアンモニウムイオンになる訳ではなく、pHが上がるにつれ、アンモニウムイオンの比率が上がっていきます。

実際に新品のソイルを使用するとpHが7.0以下に、ほとんどの場合なりますから、結果的に有害物質が無い状態には変わりは無いのですが、アンモニアと亜硝酸を直接吸着するという能力はソイルには無いです。

仮に水槽内のpHがアルカリ寄りであれば、ソイルを使用してもアンモニアを吸着することはありません。硝化バクテリアによってアンモニアを分解して貰うか、水換えで除去するしか無いです。

そして有害物質を吸着すると聞くとソイルに特別な効果があると、勘違いしそうになりますが、吸着効果があると謳っているソイルでも(差はありますが)普通にアンモニアは検出されます。

吸着ソイルだからと言って過信しぎるのは良く無いですね。特殊な効果は無いと思って、普段通り立ち上げを行った方が良いと思います。

吸着系ソイルのブレイクについて

吸着系ソイルを使用すると数ヵ月後に急に水質が悪化し生体が落ちてしまうという現象を、俗にブレイクと呼んでいるアクアリストがいます。

特にビーシュリンプ系のエビ飼育をしている方のショップや個人の方のブログ等で良く目にする言葉です。

実際に私は10年以上ソイルを使用してきて、そのような経験が一度も無いため余り深く考えたことは無かったのですが、今回ソイルについて深く調べましたので、このブレイクという現象についても考えてみました。

まずブレイクという現象が、一般的にどのように捉えられているかと言うと、具体的にはソイルの吸着能力が切れアンモニア濃度が一気に高くなるという感じだと思います。

かなり乱暴な表現なのですが、わかりやすくするためご了承を。

ソイルブレイクが起きる理由① 陽イオン交換とは?

このような現象が起こっているという仮定の話ですが、その理由を推測してみます。

前項でソイルはアンモニウムイオンを吸着すると書きましたが、それは陽イオン交換という作用によって起る現象です。

混乱させるかもしれませんが、水槽内でイオン交換が行われていること自体に疑問を持っている人も居ます。本当に以下のようなことが起こっているかは、現時点では100%断言できません。

陽イオン交換は優先順位があり同じ濃度の場合では

水素イオン(H+)>カルシウムイオン(Ca2+)>マグネシウムイオン(Mg2+)>カリウムイオン(K+)≒アンモニアイオン(NH4+)>ナトリウムイオン(Na+)

このような順番があるようです。

アンモニアは魚のエラ、フン、水草の枯れ葉、餌の残りなどから発生しますから、最初はアンモニウムイオンの濃度が高い状態で、その時はアンモニウムイオンが優先的に吸着されます。

しかしアンモニウムイオンの濃度が低くなるにつれソイルは水素イオンを優先的に吸着すると考えられます。

そうなるとアンモニウムイオンを吸着出来なくなり結果、アンモニア濃度が上昇する時期があるかもしれません。

アンモニアは永久的にアンモニウムイオン化することは無くアンモニウムが蓄積されれば水中のアンモニア濃度は高くなると考えられます。

ソイルブレイクが起きる理由②

ソイルにはpH緩衝作用があり、新品のソイル使って水槽を立ち上げた場合、pHが6.0~6.8程度の間に収まることが多いです。

しかし、その作用も早いと三ヶ月程度で切れpHが7.1以上に、なることも珍しくありません。

前述したようにアンモニアはpHと温度によってアンモニウム化する比率が変わってきます。

つまりソイルのpH緩衝作用が切れることによりアンモニア濃度も高くなる可能性があります。これをソイルブレイクと呼ぶのかは分かりませんが、あえて理由を考えるならば、このような可能性はあるとは思います。

メーカーに聞いてみた

今回やや強引にソイルのブレイクと呼ばれる現象が起る理由を推測しましたが、ソイルを作っている複数のメーカーにこのブレイクと呼ばれる現象を聞いてみたところ、どのメーカーも否定的でした。

実際に私も経験したことが無いので、どちらかと言うと否定的です。

理由としては、水槽立ち上げから数ヶ月経過していればアンモニアを分解する硝化バクテリアが定着しているはずなので、急激にアンモニア濃度が高くなる瞬間は現実的に起りずらいではないかと考えるからです。

もちろん急激にpHや水温が急激に変化するなどの外的要因や水換えを一切しないなど、極端な例であればブレイクのような現象も起るのかもしれませんが、通常飼育では確率は低いと思います。

吸着系ソイルの定義とは?栄養系ソイルとの違い

アクアリウムではソイルを栄養系ソイルと吸着系ソイルを分けている傾向がありますが、明確な基準はありません。

栄養豊富なソイルとしてADAのアマゾニアが代表的な商品ですが、アマゾニアにも陽イオンによる吸着効果はあると考えられます。

しかしセット初期はアマゾニアが保持する有機物(腐食)が大量に水に溶け込むため、それが濁りの原因やアンモニア、コケの発生を誘発します。

それに対し、例えば吸着系ソイルの代表的な商品のプラチナソイル(上記画像)では、腐食を含む量がアマゾニアと比べ少ないため、セット初期にそのような濁りが発生することが少なく、最初から透明度が高い水になることが多いと考えられます。

このセット初期の対照的な印象からソイルを栄養系か吸着系かに分類して呼ぶようになったのだと思います。

しかし今回、各メーカーに問い合わせて多かった回答が、ソイル単体では水草を育てるのは難しいので水草を育成するのであれば追肥して欲しいということです。

つまり、ほとんどのメーカーは水草育成よりも吸着に優れたソイルを意図して作っているのかなぁと感じました。まぁその方がトラブルは少ないので企業としてはそのような選択をする方が無難ではありますよね。

従って栄養に特化しているソイルというのはアマゾニアを含め数える程度しかないのかなぁと。

まとめ 参考リンクなど

今回は記事の正確性を求めるため各メーカーに問い合わせをしましたが、ソイルを販売しているメーカーでさえ明確にわかっていないことがあり、この記事の内容も、曖昧な部分が多くなってしまい申し訳ありません。

こちらがメーカーに問い合わせても、明確な答えを返して頂けることが少なく、筆者自身も困惑しました。

実際に、とあるメーカーの方は水槽内のソイルが、陽イオン交換を行っていること自体に疑問を持っている方も複数いらっしゃいました。

このように目に見えないものを、はっきりと断言するのは難しく、今の時点では、明確なことがわかっていないことが多いです。

ただ私のように完全な勘違いをしていたことが判明したこともあり、そのことは収穫でしたし、もし参考になる方が他にもいらっしゃれば嬉しいです。

最後に今回の記事を作成した際に、参考にしたリンクを貼らせて頂きます。当記事と併せて読んで頂くとより理解が深まるかと思います。